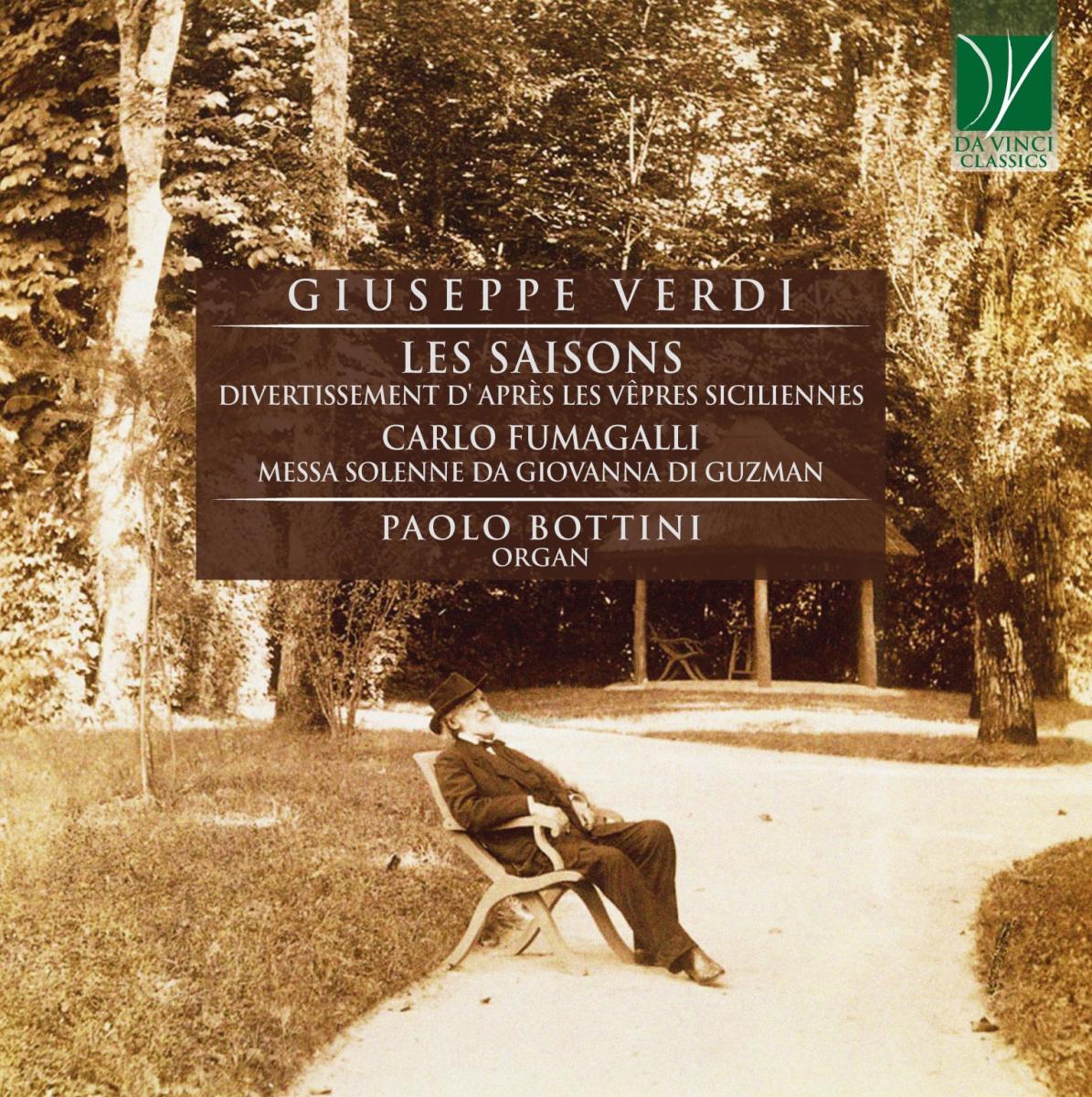

1 c.d. Da Vinci Classics C00370

Paolo Bottini, organo

Organo F.lli Lingiardi, op. 145 (1865), Chiesa parrocchiale arcipretale di Croce Santo Spirito (PC)

Organo Giovanni Cavalletti (1778)/Cesare Gianfré (1860)/Angelo Cavalli (1882), Chiesa parrocchiale di S. Pietro Apostolo, Saliceto di Cadeo (PC)

Recensione a cura di Alberto Pedretti

Come dico spesso, quattro ingredienti concorrono a fare di un CD un capolavoro: lo strumento, l’interprete, il programma e la presa del suono. E poi ci deve essere la magia…quell’amalgama che combina il tutto alla perfezione, rendendolo un piatto gustoso, che non si finisce mai di apprezzare. Così questa registrazione, la seconda dedicata da Paolo Bottini a Giuseppe Verdi dopo il CD “Verdi d’Organo” per l’etichetta Bongiovanni, che si presta all’ascolto ed invoglia a riascoltarlo all’infinito.

Meno male che in questo noioso mondo organistico ci sono ancora interpreti che sanno attingere con gusto dalla nostra storia musicale... Ed io rimpiango i tempi nei quali durante le messe domenicali risuonavano le note di Vincenzo Antonio Petrali, Padre Davide da Bergamo, Carlo e Polibio Fumagalli…e persino Giuseppe Verdi...

Sì, perché durante i primi due terzi del diciannovesimo secolo, la musica organistica ed il modo di suonare si allearono con una estetica popolana volta ad intrattenere un pubblico poco colto ed i nostri organisti, nella loro sufficienza e convinti di fare opera patriottica, ignorando quanto avveniva al di fuori dei confini nazionali, continuarono a scrivere nelle forme classiche della sinfonia, costruita sulla falsariga di quella operistica, del versetto, della fughetta, del preludio, della pastorale, brano di colore immancabile nei concerti del tempo (si ascolti l’Allegro giusto del movimento L’Été de Les Saisons), della sonata in unico tempo, intesa come brano da eseguire all’Offertorio, alla Comunione ed all’Elevazione, ispirandosi sempre di più all’opera lirica, quando non la riprodussero tale e quale riducendola all’organo del tempo, sconsacrato e democratizzato, tanto da farsi una vera e propria “banda dei poveri o delle masse popolari” ai quali il teatro era precluso, arricchendosi di colori, di registri ad ancia ad imitazione degli strumenti dell’orchestra, di percussioni (Timpani e Timpanoni, Timballi, Campanelli, Grancassa e Banda Turca) e di effetti sonori quali il Rollo o Rollante che dir si voglia. Era proprio in questi brani che l’organista faceva valere la sua bravura, ricreando numerosi effetti melodrammatici e bandistici. Al pari della presa sul pubblico, i brani in stile secolare provocavano forti reazioni nei fedeli se utilizzati per accompagnare la messa. Inutile dire dello stretto legame tra compositori ed organari, Serassi e Lingiardi su tutti, per cui queste composizioni si sposavano perfettamente con gli strumenti del tempo.

In realtà il legame di Giuseppe Verdi con l’organo è ben più complesso. Verdi infatti nacque alla musica come organista e questa esperienza gli rimase dentro per tutta la vita. Nel 1823, a soli nove anni, sostituì l’anziano organista dilettante della chiesa di San Michele Arcangelo in Roncole e mantenne l’incarico, nonostante il trasferimento a Busseto per frequentare il ginnasio. Per due anni (1823-25) Giuseppe cantò nella Collegiata bussetana sotto la guida dell’organista di cappella, Ferdinando Provesi, ed in seguito fu ammesso alla sua scuola musicale. Al termine dei quattro anni di studi, nell’ottobre 1829, l’allora sedicenne Verdi presentò domanda per il posto di organista di Soragna, ma fu respinto a causa degli studi lacunosi con il Provesi, incentrati sulla composizione ideale, priva di contrappunto.

A Busseto però Verdi si orientò verso un altro tipo di musica e ad una liturgia pervasa dal linguaggio operistico rossiniano. Nel dibattito riformista che investì la musica sacra, il nostro si schierò apertamente contro l’utilizzo liturgico della musica teatrale, lasciva e guerresca, ma finì per adeguarsi ai gusti musicali dei Filarmonici, al punto da rinnegare il Tantum ergo composto nel 1837 perché privo del minimo valore musicale. Nonostante questo, non mancano nelle sue opere inserti dedicati all’organo, come le battute affidate al Ripieno nel terzo atto della Luisa Miller (1849), con la loro nobile semplicità e gli espressivi ritardi, o l’introduzione affidata all’organo della scena finale dell’opera Stiffelio (1850), quasi un canone in quinta tra mano sinistra e mano destra, intriso di cromatismo ed affidato al Ripieno, che trova la conclusione nell’improvvisa modulazione coincidente con la prescrizione scenica “tutti si inginocchiano”. Un altro esempio è l’introduzione organistica del finale del secondo atto de La forza del destino, simile al brano presente nella Luisa Miller, ma dove l’ampliamento del carattere sacro è ottenuta armonizzando l’intonazione della formula salmodica gregoriana del terzo ed ottavo tono. Questo andamento melodico corrisponde anche all’inizio del Benedicite Dominum, l’introito gregoriano della festività di san Michele Arcangelo, patrono di Roncole.

La ricerca di uno stile adatto a “servire i testi sacri” si riscontra anche nella Messa da Requiem, dove l’estromissione della musica teatrale si nota nell’assenza delle tipiche formule melodrammatiche di accompagnamento. Ma l’elemento che raccorda la vecchiaia del Maestro con la sua esperienza giovanile in San Michele è senza dubbio la prima scena dell’Otello, dove per ben 255 battute Verdi richiede l’uso dei Timpani organistici, non certo per sostituire gli omonimi strumenti dell’orchestra, ma per ottenere l’effetto di una fluttuante incertezza tonale e di una tempestosa oscurità.

Si dice che il mercato del CD e della musica classica ed organistica in particolare sia in crisi. Io non sono assolutamente d’accordo, seppur abbia dovuto convertirmi all’ascolto diretto da piattaforme digitali in alcuni casi, per l’impossibilità di acquistare direttamente il supporto CD. La verità è che mai, come in questo periodo, è data facoltà agli interpreti di sbizzarrirsi nell’incisione non solo di estratti, ma di opere integrali di autori più o meno noti, alcuni – permettetemi – improponibili, dell’era moderna o passata, perché – signori – l’organo non ha età e vanta una storia millenaria che mai terminerà e permette quindi di distinguersi da qualunque altro strumento esistente. Gli altri strumentisti sì, ahimè, sono costretti a registrare all’infinito gli stessi brani e purtroppo, a saturare un mercato già povero di fruitori ed appassionati competenti. Ma l’organo no…l’organo offre, tra le infinite possibilità, quella della trascrizione organistica…e qui si spalanca un mondo…che ha visto in passato veri e propri giganti in quest’arte, basti pensare a W. Thomas Best (13 Agosto 1826 – 10 Maggio 1897) e ad Edwin H. Lemare (9 Settembre 1865 – 24 Settembre 1934) nell’età Vittoriana ed Edwardiana.

L’Italia non fu da meno in quest’arte, con personaggi non di spicco, ma che seppero abilmente adattare all’organo quello che era l’allora gusto musicale dell’epoca, ovvero il melodramma. Tra questi troviamo Carlo Fumagalli (1822–1907), musicista milanese, fratello maggiore di Adolfo, Disma, Luca e del celebre Polibio. Egli visse e lavorò principalmente a Milano come insegnante di musica. Dal 14 gennaio 1905 si ritirò nella Casa di Riposo per Musicisti, fondata da Giuseppe Verdi. Carlo Fumagalli si fece un nome grazie ai suoi arrangiamenti dei brani di opere di Giuseppe Verdi all’organo, che modellò in Suite da concerto, come per esempio Un ballo in maschera ridotto e variato per organo, op. 235 o persino in forma di vere e proprie Messe Solenni, composte generalmente da Introito, uno o più versetti per il Gloria (da eseguire a rotazione), Offertorio, Elevazione, Consumazione e Marcia per dopo la Messa. Esempi ne sono la Messa Solenne tratta da opere del celebre Giuseppe Verdi (La Traviata), adattata all'organo da C. Fumagalli e la Messa solenne da Aida del celebre Verdi. Questi brani possono ancora essere ascoltati occasionalmente nei concerti d'organo sebbene, a parere di chi scrive, avrebbero ancora tanto da dare alla povertà delle liturgie odierne. Il Fumagalli scrisse inoltre numerose opere per pianoforte, tra le quali il Metodo teorico-pratico, op. 125. Tra le opere di musica sacra vanno ricordati il Sanctus per Mezzo-Soprano, Tenore e Coro e la Cadenza e Pastorali per organo od armonio.

Del compositore milanese, Paolo Bottini propone la Messa Solenne da Giovanna di Guzman del celebre Verdi (titolo dato alla versione censurata de I Vespri siciliani, che ricevette la prima esecuzione a Parma il 26 Dicembre 1856), composta da cinque Versetti per il Gloria, Offertorio, Elevazione, Consumazione e Dopo la Messa.

Splendido il grave che apre il primo Versetto (Vivo – Marziale) la cui chiusura è affidata come di consueto al Tutti con Rollante. All'inizio del secondo Versetto (Andante – Andantino sostenuto) si apprezza la bellezza dei flauti che lasciano il passo ad un commovente cantabile affidato all'ancia in tenore alla mano sinistra. Nel terzo Versetto (Andante – Andantino) è ancora il ripieno ad introdurre il tema affidato alla Flutta fino al consueto crescendo finale. Ancora i flauti in apertura del quarto versetto (Allegretto scherzoso – Allegretto). Il quinto Versetto (Maestoso) è invece un breve e maestoso grave sullo splendido ripieno dell’organo. L’Offertorio (Introduzione – Moderato) è introdotto dal fortissimo con tanto di Grancassa per poi svilupparsi in un cantabile con ancia alla mano destra inframezzata da passaggi sui registri di fondo ed in ripieno, per concludersi poi con Campanelli e Rollante. I Campanelli tornano in apertura del gioioso Allegretto per l’Elevazione. La Consumazione (Vivace – Moderato) è un allegro affidato ad un tema che poggia su accordi ribattuti alla mano sinistra, inframezzato da passaggi in ripieno. L’Allegro vivo dopo la Messa è un tripudio di gioia alla maniera operistica con Banda, Campanelli e Grancassa per un Ite missa est decisamente anacronistico.

L’organo prescelto da Bottini per l’esecuzione dei pezzi di Fumagalli è quello attualmente conservato nella chiesa parrocchiale di San Pietro Apostolo a Saliceto di Cadeo. Originariamente edificato da Giovanni Cavalletti nel 1778 per la Collegiata di Cortemaggiore, conservando un importante nucleo di canne settcentesche del preesistente strumento, nel 1860 fu venduto alla Parrocchiale di Saliceto e collocato nella sede attuale da Cesare Gianfré nel 1861. Nel 1862 Adeodato Bossi Urbani, su consiglio di Padre Davide da Bergamo, aggiunse il Fagotto Bassi, la Tromba Soprani, la Viola ed il Rollo. Nel 1882 Angelo Cavalli di Lodi aggiunse il Clarone Bassi, il Corno Inglese 16’ Soprani, i Campanelli ed ampliò il somiere rendendo la prima ottava cromatica.

Dal momento che Saliceto era il borgo natio di Luigia Uttini, madre di Verdi, è presumibile che egli sia stato coinvolto nel processo di ricollocazione dello strumento dalla Basilica Collegiata di Santa Maria delle Grazie in Cortemaggiore alla chiesa di Saliceto che, in quanto più piccola, costrinse l’organaro Gianfré ad una riduzione delle dimensioni originali dello strumento. L’organo è attualmente collocato in cantoria nel vano a destra antistante il presbiterio, racchiuso in una elegante cassa decorata a tempera, con cornici e fregi dorati. Il prospetto della cantoria è diviso in tre specchiature frontali ornate al centro da motivi decorativi: in quella di mezzo spicca l’emblema di San Pietro, due chiavi incrociate sormontate dal triregno papale. La cassa è profilata da una sobria cornice che si conclude in alto con un arco a tutto sesto. Il prospetto, dal profilo rettilineo, è composto da 23 canne in unica campata disposte a cuspide con ali. Le bocche delle canne sono allineate, con labbro superiore a scudo, segnato all’interno. La tastiera, posta in una consolle a finestra, è dotata di 58 tasti (do1/la5) con divisione bassi/soprani in do3/re3. I tasti diatonici sono placcati in osso ed i cromatici in noce ebanizzato. La pedaliera, del tipo a leggìo, è dotata di 17 pedali con ambito do1/mi2, l’ultimo dei quali attiva la Terza mano. Nel dispositivo spiccano i Timpani in Tutti i Toni, i Campanelli e la Banda.

Il fulcro del programma, che dà anche il titolo al CD, è l'adattamento organistico, ad opera di Paolo Bottini stesso, del divertissement verdiano Les Saisons, ovvero il balletto racchiuso nella quinta scena del terzo atto dell’opera Les vêpres siciliennes, andata in scena per la prima volta a Parigi nel 1855.

I tempi sono in totale 17 e così articolati: L’Hiver (Allegro assai moderato – Allegro vivo – Allegro – Danza), Le Printemps (Allegro moderato – Andante – Allegro moderato – Allegro moderato – Allegro vivo – Più mosso), L’Été (Allegro giusto – Allegretto – Allegro moderato), L’Automne (Allegro – Allegro vivace – Andante mosso – Allegro vivace – Allegro sostenuto – Allegro moderato – Coda: Allegro vivacissimo).

Scrive Paolo Bottini nel descrivere la sua impresa:

«Suonare all’organo musica concepita per l’orchestra del teatro d’opera è certamente riduttivo. Partendo dalla versione per piano e voce pubblicata dall’Editore Ricordi di Milano all’epoca, è necessario fare un sunto della partitura orchestrale che forzatamente sacrifica qualcosa, e nello stesso tempo imitare laddove possibile il colore degli strumenti dell’orchestra o quantomento l’impalcatura essenziale, grazie alle risorse foniche dell’organo».

L’obettivo è facilitato dall’impostazione fonica degli strumenti di scuola lombarda del diciannovesimo secolo, nati con l’intento di imitare gli strumenti a fiato dell’orchestra, così come della banda, cosa possibile grazie ai progressi tecnici fatti negli ultimi due decenni del 1700 dai famosi Fratelli Serassi di Bergamo. Questi registri imitativi includono Flauto, Ottavino, Oboe, Fagotto, Tromba, Corno da caccia, Clarinetto e Corno inglese e persino la Viola. Tali strumenti si prefiggevano di imitare non solo i registri a fiato e ad arco, ma anche di produrre gli accenti necessari per l’esecuzione della musica di nuova concezione, analogamente a quanto fatto dal pianoforte, ovvero forte, sforzando, crescendo e diminuendo. Per questa ragione, gli ascoltatori che non sono conoscitori della partitura de Les Saisons, possono giovare appieno degli effetti sorprendenti dell’«Organo-orchestra», così come vennero denominate le creazioni degli organari pavesi Lingiardi.

Continua il Bottini:

«A fronte della sobrietà della partitura originale, il fine conoscitore dell’opera potrebbe obiettare sulla resa all’organo nel comparare le due versioni, dal momento che è impossibile riprodurre fedelmente la tessitura polifonica della partitura di una intera orchestra».

Ma alla resa dei conti, la trascrizione organistica è oltremodo fresca e piacevole, tanto da richiamare l’analogo trattamento riservato da vari trascrittori a Lo Schiaccianoci di Tchaikovski o alle celebri Marce degli Strauss (riconoscibilissime in particolare nell’Allegro moderato che apre, con il registro dei Campanelli, il primo movimento de Le Printemps), ormai di uso comune nel repertorio organistico da concerto. È chiaro, ad ogni modo, che quella della trascrizione organistica è un’arte a tutti gli effetti e richiede una notevole perizia compositiva da parte del musicista – non per niente il diploma in organo prevede capacità e predisposizioni che vanno ben oltre la mera prassi esecutiva delle partiture – così come, nell’atto dell’interpretare quanto trascritto, subentri il genio coloristico dell’interprete che deve poi fare emergere tutte le voci con i colori a disposizione. Ed ascoltando il CD si ha proprio questa impressione.

Per Les Saisons Paolo Bottini ha scelto l'organo del quale è titolare dal 1986, l'opera 145 realizzata dai Fratelli Lingiardi nel 1865 per la chiesa parrocchiale arcipretale dello Santo Spirito in Croce Santo Spirito di Castelvetro Piacentino. E proprio per tale località transitava Verdi in occasione dei suoi abituali trasferimenti da Sant'Agata verso il mercato di Cremona. Nel dispositivo – che conta 1112 canne e si articola su di una tastiera di 61 tasti (do1/do6), divisa in Bassi e Soprani tra si2 e do3, e pedaliera a leggìo di 17+3 pedali (do1/mi2) – spiccano Campanelli, Timpani, Banda Turca e Rollante. L’organo è collocato sopra il portale d’ingresso su di una grande cantoria con parapetto aggettante al centro, mostrante undici formelle separate da colonnine tortili e racchiuso in una imponente cassa lignea decorata a tempera, la quale presenta ai due lati altrettante imponenti colonne poggianti su mensole con cornice mossa da lesene e conclusa da cimasa e da due angeli musicanti. La facciata risulta composta da 29 canne in unica campata, disposte a cuspide con ali risalenti e bocche allineate.

Con questo nuovo CD, il Magister cremonensis Paolo Bottini dimostra ancora una volta di collocarsi in una propria nicchia di repertorio e di mercato, dedicandosi come in precedenza ad autori ignorati dalla massa dei colleghi e che gli sono valsi i premi della critica italiana ed estera.

Un po’ ridotto il libretto, come sempre nelle edizioni Da Vinci, seppur arricchito da preziose foto degli strumenti e dell’interprete, ma privo della traduzione italiana così come delle registrazioni utilizzate.

Cosa dire in conclusione…? Paolo Bottini ci ha insegnato, con questa sua nuova incisione (come se servisse una prova ulteriore), che l'organo sa danzare…ed in men che non si dica, la registrazione è diventata una delle più preziose della mia ormai infinita collezione…un CD al quale non si nega un secondo ascolto…e poi un terzo…e così via.