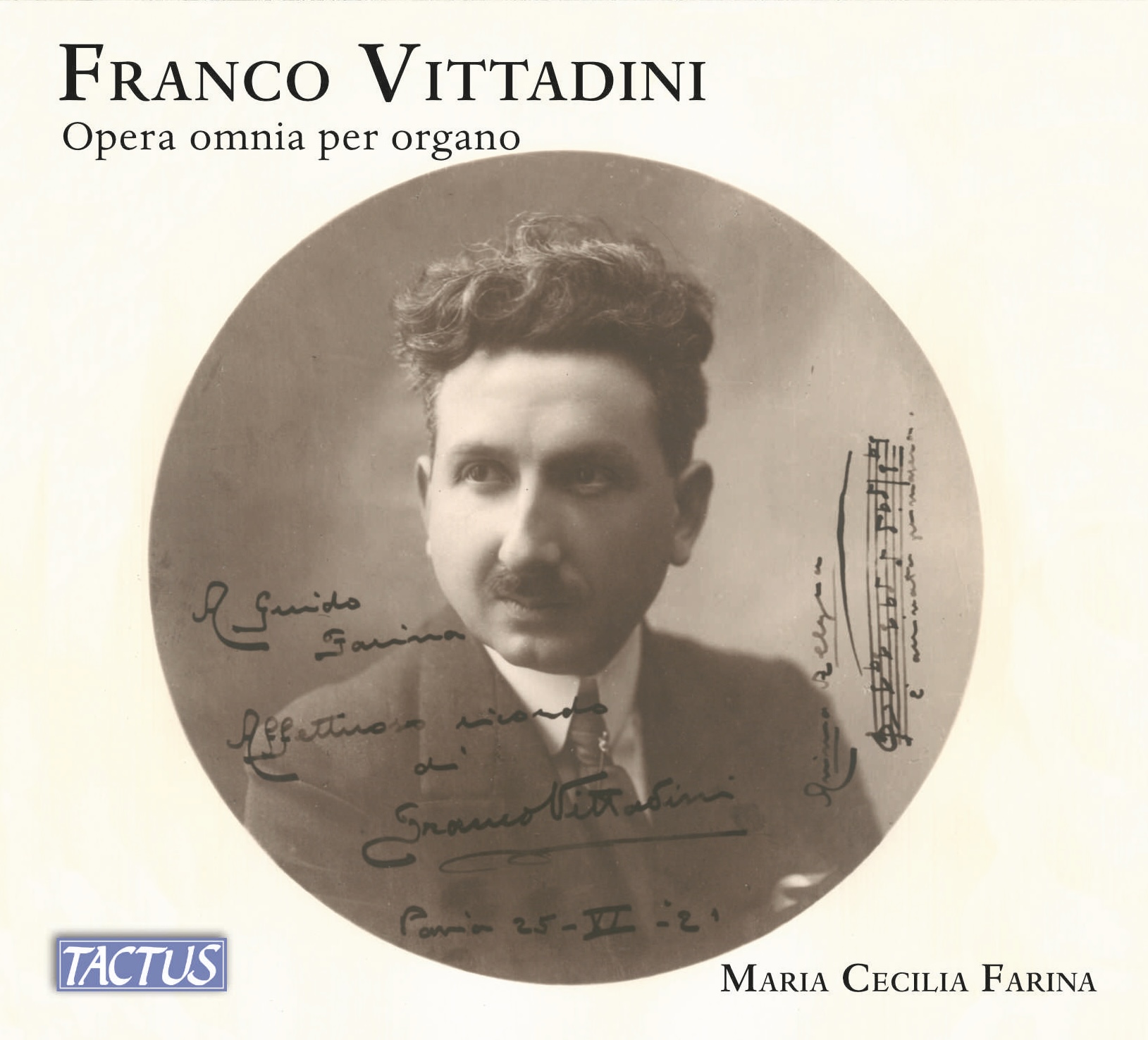

[copertina del doppio c.d. "Franco VITTADINI / Opera omnia per organo / Maria Cecilia FARINA" in uscita da «Tactus» a settembre 2025]

Profilo biografico di

FRANCO VITTADINI

a cura di Maria Cecilia Farina

Nell’ampio panorama di artisti che dal XV secolo ad oggi hanno segnato la storia musicale dellacittà di Pavia, Franco Vittadini (Pavia, 9 aprile 1884 - 30 novembre 1948) è senza dubbio uno dei più significativi. A lui è dedicato l’Istituto Superiore di Studi Musicali della sua città, che il compositore diresse dal 1924 fino alla morte.

La notorietà di Vittadini non fu però solo locale: egli occupò un posto rilevante nel contesto della musica italiana del primo ‘900. Tuttavia, per un amaro destino toccato a molti musicisti nati tra fine Ottocento e primo Novecento, considerati ‘minori’, la sua produzione - in particolare quella teatrale - è stata presto ingiustamente dimenticata. Tra le sei opere liriche del compositore pavese, Anima allegra fu quella che conobbe maggior successo: venne rappresentata la prima volta nel 1921 al Teatro Costanzi (oggi Teatro dell’Opera) di Roma; successivamente al teatro Fraschini di Pavia, al Teatro municipale di Rio de Janeiro, al Metropolitan di New York e inoltre a San Francisco, Barcellona, Ginevra, Anversa, Chicago, Il Cairo. Le azioni coreografiche di Vittadini riscossero pure un notevole successo, in particolare il balletto Vecchia Milano, rappresentato nel 1928 al Teatro alla Scala.

Una grande popolarità (anche internazionale) e maggior fortuna nel tempo conobbe la sua musica sacra. Essa comprende numerose Messe, Oratori, Mottetti e una cospicua produzione per organo. Queste opere, destinate alla liturgia, rientrano pienamente nel contesto e negli ideali del movimento detto “Ceciliano”, iniziato nella seconda metà del secolo XIX in Europa. Dopo le derive teatrali della musica liturgica ottocentesca, il movimento propugnava il ritorno all’antica nobiltà di linguaggio del canto gregoriano e della polifonia, sia nella musica corale che in quella per organo, e conobbe un sensibile impulso tramite il motu proprio “Inter sollicitudines” del pontefice Pio X (22 novembre 1903).

I brani organistici di Vittadini, in molti casi eseguibili anche all’harmonium (come buona parte della musica liturgica dell’epoca), sono pagine gradevoli ed eleganti, connotate da un uso discreto e sapiente della polifonia, da un’armonia di impronta francese e da una raffinata ricerca timbrica. Ne costituiscono un bell’esempio i sette Quadretti francescani, pubblicati nel 1940 dalle storiche Edizioni Carrara di Bergamo, dei quali il compositore curò anche una versione per piccola orchestra. Le pagine organistiche vittadiniane sono sempre ancorate al linguaggio tonale della tradizione, ma aperte agli influssi della musica popolare e al modalismo di origine gregoriana. Molto raramente (e sempre in ossequio alla contestualizzazione liturgica) il compositore pavese si esprime in un linguaggio grandioso e solenne, o cede alle lusinghe della ricerca virtuosistica sullo strumento: alcuni esempi sono L’Araldo del gran Re dai Quadretti francescani, lo Scherzo-Toccata e il Finale dai Dodici pezzi originali. Più spesso, la cifra stilistica di Vittadini è una vena di gentile malinconia: un clima crepuscolare, paragonabile alla poesia di Guido Gozzano o di Sergio Corazzini, e un’attitudine contemplativa e idillico/nostalgica pervadono le sue pagine ed esprimono il senso della sua fede.

Franco VITTADINI, nato a Pavia il 9 aprile 1884, allievo di Ettore Pozzoli e Galdino Passera al collegio San Francesco di Lodi, fu ammesso nel 1903 al conservatorio di Milano a frequentare i corsi di composizione e di direzione d'orchestra di illustri didatti quali Vincenzo Ferroni, Giuseppe Gallignani, Amintore Galli e Carlo Andreoli. Lasciato prematuramente il conservatorio a causa di dissapori con il direttore Gallignani, per un breve periodo fu maestro di cappella alla Prepositurale di Varese quindi tornò a Pavia dove, nel 1922, entrò a far parte della Commissione di Ispezione del Civico istituto musicale e dal 1924 ne divenne direttore.

Nel 1921 aveva fatto il suo esordio sulle scene melodrammatiche con la commedia lirica Anima allegra che aveva ottenuto un grandissimo successo e lo aveva imposto come musicista di buon gusto, padrone della materia, dotato di un garbato senso del burlesco, di schietta musicalità postverista.

A questa erano seguite non solo altre opere teatrali (La Sagredo Milano, Teatro alla Scala, 1930; Caracciolo Roma, Teatro reale dell'Opera, 1938) ma anche pagine sacre (Nazareth Pavia, Teatro Fraschini, 1925; Il natale di Gesù Bari, Petruzzelli, 1933) e soprattutto balletti, genere che impose Vittadini quale erede delle grandi fortune coreografiche di Romualdo Marenco e di Luigi Manzotti.

Il debutto coincise nel 1928 al Teatro alla Scala di Milano con Vecchia Milano, su libretto di Giuseppe Adami, che ricevette apprezzamenti entusiastici, e uguale sorte toccò ai successivi quattro balletti: La dama galante (Venezia, Excelsior, 1929); Fiordisole, (Milano, Teatro alla Scala, 1931); Tutù sotto il ciliegio (Milano, Teatro alla Scala, 1942), La Taglioni, (Milano, Teatro Lirico, 1945) che lo consacrarono restauratore del cosiddetto "ballo grande", ovvero all'italiana, in contrapposizione alla moda del Balletti Russi approdati in Italia nel 1927.

Nel ricco catalogo compositivo trovano posto anche brani sinfonici per grande e piccola orchestra (Armonie della notte, 1925; Scene musicali, 1926; Scherzo, 1931; L'ora vespertina, post 1935; Poemetto romantico, 1938; Quadretti francescani, 1939), cameristici per vari organici, e sacri (diciassette messe tra cui la Messa di San Siro, 1909; mottetti, due oratori e l'Agonia del redentore) nonché musica da film (Idilliaca; Esotica; Settecentesca; Marcia eroica; Angoscioso; Uragano; Campagnola; Grottesca; Mattinata; Mistica, Pastorale, Plenilunio).

Alla sua morte, avvenuta a Pavia il 30 novembre 1948, rimasero tre lavori non rappresentati: Il mare di Tiberiade, Sirenetta e Fiammetta e l'avaro, i primi due dei quali attendono ancora un'adeguata considerazione.

[Franco Vittadini (a sx) con Umberto Giordano (fonte: Archivio Guido Farina, Pavia)]

* * *

Profilo biografico di Franco VITTADINI nel periodico «La Musica Orante», marzo 1934, p. 48, Edizioni Musicali Carrara

Franco Vittadini nacque a Pavia nell'Aprile 1884 e studiò al R. Conservatorio di Milano con Galli, Pozzoli e Ferroni. È autore fecondo, originale, ispiratissimo anche di musica sacro-liturgica e nella sua produzione si contano ben 10 Messe. Abbiamo l'onore di annoverarlo fra i primissimi nostri Collaboratori, e il catalogo delle E.M.C. elenca (oggi) ben 20 sue composizioni, tra le quali due Messe a tre voci, il trittico Natale di Gesù e L'Agonia del Redentore che è il suo capolavoro sacro; questo pubblicato (nella disposizione originale) per l'Anno Santo Giubilare della Redenzione e dedicato a S. S. Pio XI.

«Il Maestro Vittadini sente profondamente, fino all'ultima nota, quello che scrive, e sa esprimere quello che sente nella forma più robusta e più eletta. Alieno dall'astruseria e dalla ricercatezza, come dal formulismo comune e volgare, riesce del pari originalmente elevato e nobilmente geniale». Questo splendido giudizio sulla produzione artistica del Maestro che abbiamo tolto dal Musica Sacra di Milano, si deve a Mons. Nasoni di v. m. e non potrebbe essere quindi più autorevole.

Ma a completare questi cenni biografici del nostro autore, vogliamo qui riprodurre (per gentile concessione de L'Italia di Milano, dove è stata pubblicata) la colonna dedicata a Franco Vittadini nella Rubrica Musicisti Contemporanei.

L'autorevole Quotidiani dopo di aver rilevato che non è frequente il caso di un compositore di musica sacra che abbia famigliarità col teatro lirico e si acquisti buona fama con opere d'alto valore artistico, prosegue:

«La cosa, del resto, si spiega benissimo e può, in un certo senso, ritenersi provvidenziale. Ben diverse sono le esigenze della musica liturgica da quelle della musica da teatro; lo spirito ne è così profondamente dissimile da richiedere particolari temperamenti e specialissime disposizioni d'animo. Non è facile passare dall'una all'altra forma con uguale successo e sopratutto con pari efficacia: sappiamo tutti, per esempio, quale valore attribuire alla musica religiosa di Rossini e di Verdi.

Non si vuol dire con questo che il maestro Franco Vittadini costituisca una straordinaria eccezione ad una norma quasi costante, ma è un fatto che il noto musicista pavese sa così bene armonizzare nel suo temperamento artistico il carattere della musica liturgica con quello della musica da teatro, che non è agevole dire in quale dei due generi egli si mostri più eccellente. I suoi due più recenti saggi, il Natale di Gesù trasmesso dall'Eiar la notte dello scorso Natale nella realizzazione per soli, coro ed orchestra curata dal maestro Grimaldi con la collaborazione dell'Accademia Polifonica di Bari, e la Missa Jucunda a 3 voci d'uomo (lavori editi con signorile eleganza dalla Casa Musicale Edizioni Carrara di Bergamo) ci mostrano con evidenza i due aspetti del temperamento musicale del Vittadini nel loro chiaro equilibrio stilistico e nella loro ben distinta ispirazione.

Certo deve molto aver giovato al Vittadini l'essere stato educato dai Padri Barnabiti e l'aver compiuto con regolarità i corsi classici: gliene è venuta così, con la formazione spirituale indispensabile per un musicista sacro, anche quella cultura e in modo particolare quella conoscenza del latino che facilitano molto la comprensione dei testi sacri e la loro retta interpretazione.

Il suo primo lavoro è stato infatti una Messa in onore di S. Siro, patrono di Pavia, scritta a 22 anni e che meritò le approvazioni di un competente in materia, il maestro Terrabugio, noto per i suoi criteri rigidamente liturgici in fatto di musica sacra. Ma già in quella composizione, ineccepibile dal punto di vista liturgico, erano palesi i segni del temperamento lirico del giovane musicista, tanto che non appena la Messa di S. Siro fu conosciuta da Luigi Illica, questi gli propose di musicare un suo libretto, Il mare di Tiberiade, cosa che il Vittadini fece con entusiasmo, iniziando così la sua brillante carriera di operista.

La Casa Ricordi lo incaricava infatti di musicale Anima allegra, su libretto di Giuseppe Adami tolto dalla nota commedia dei fratelli Quintero. L'opera venne rappresentata per la prima volta nel 1921 al Costanzi di Roma ed entrò poi a far parte del repertorio di celebri teatri all'estero, quali il Metropolitan di New York, il Reale di Gand, il Reale del Cairo, il Liceo di Barcellona, ecc. Seguirono poi Vecchia Milano, Nazareth, La Sagredo su libretti di Adami e il poemetto sinfonico Armonie della notte. Attualmente sta lavorando ad una nuova opera in 3 atti su libretto di Forzano e Adami, il cui argomento è tolto dal '600 veneziano.

Ma interessa qui soprattutto porre in rilievo l'attività del maestro Vittadini piuttosto come autore di musica sacra. Cresciuto alla scuola dei maestri Ferroni, Galli e Pozzoli, egli ha ricevuto da quegli egregi cultori di musica liturgica una solida educazione musicale che gli permette di dare alle sue composizioni sacre una quadratura ed uno spirito in perfetta armonia con le norme sapientemente date dalla Chiesa alla musica ecclesiastica. D'altra parte il suo temperamento lirico e la sua vasta esperienza d'operista gli consentono un afflato ed una ispirazione che pur mantenuti entro i limiti del rispetto alle norme liturgiche, conferiscono però alle sue composizioni sacre un carattere prevalentemente melodico non facile a trovarsi in tal genere di musica, come può vedersi nel motetto Da pacem Domine e sopratutto nella Missa Jucunda, già più volte eseguita con crescente successo.

Notevolissime sono pure le sue composizioni per organo, nelle quale appare evidente l'influenza di Haendel e del sommo Bach: l'austerità grave ma dolce della melodia e il sobrio, sapiente impiego di armonie conferiscono loro un carattere di composta dignità e di alta distinzione che le rendono veramente notevoli.

Il maestro Vittadini, simpaticissimo nella sua modestia schiva da esibizionismi, occupa attualmente la carica di Direttore dell'Istituto Musicale di Pavia, frequentato da ben 180 allievi. Quando si pensi all'influenza piuttosto negativa che le scuole musicali italiane ebbero in passato sulle sorti della musica sacra, c'è da rallegrarsi che alla testa di un così importante Istituto sia un musicista che dimostra di avere in altissimo pregio al musica liturgica, al cui incremento contribuisce con saggi così notevoli per ispirazione e fattura. E c'è da augurarsi che il distinto musicista pavese – che ha avuto fra l'altro la fortuna di incontrare un coraggioso editore nel dinamico Cav. Vittorio Carrara di Bergamo – possa darci altri saggi della sua forte personalità musicale, mantenendo a dignità d'arte la musica posta, come preghiera ed elevazione, al servizio del Signore».

m.b.

* * *

In settembre 2025 è prevista l'uscita presso l'etichetta «Tactus» della prima

integrale discografica della musica per organo di Franco Vittadini

a cura dell'organista Maria Cecilia Farina.

Ecco l'elenco delle composizioni:

Organo TAMBURINI 1937

Chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo apostolo in Quistello (MN), 30/ 11/2024

1-7 Suite Originale per organo in stile facile

8-13. Sei Pezzi facili e caratteristici per Organo o Harmonium

Organo TAMBURINI 1915

Chiesa parrocchiale di Santa Chiara in Villachiara (Bs), 21/ 12/2024

14-25. XI Pezzi Originali per organo od armonio

CD 2 [79:48]

Organo SERASSI/ TAMBURINI 1837-1910

Duomo di Fidenza (PR), 14/ 10/2024

1-7 Quadretti Francescani per Organo od Armonio

8. Melodia Pastorale

9. Elevazione

10. Pastorale Natalizia

11-15. Suite Contemplativa - Cinque Pezzi Originali

Organo LINGIARDI 1910

Basilica Santissimo Salvatore, Pavia, 22/ 10/ 2024

16-22. La Santa Messa

23-26. Hora Mystica!