L'organo "Giosuè Agati" 1829 (opus 184) della Chiesa Parrocchiale di S. Nicolo' da Bari di Perinaldo (IM) - a cura di Michele Croese

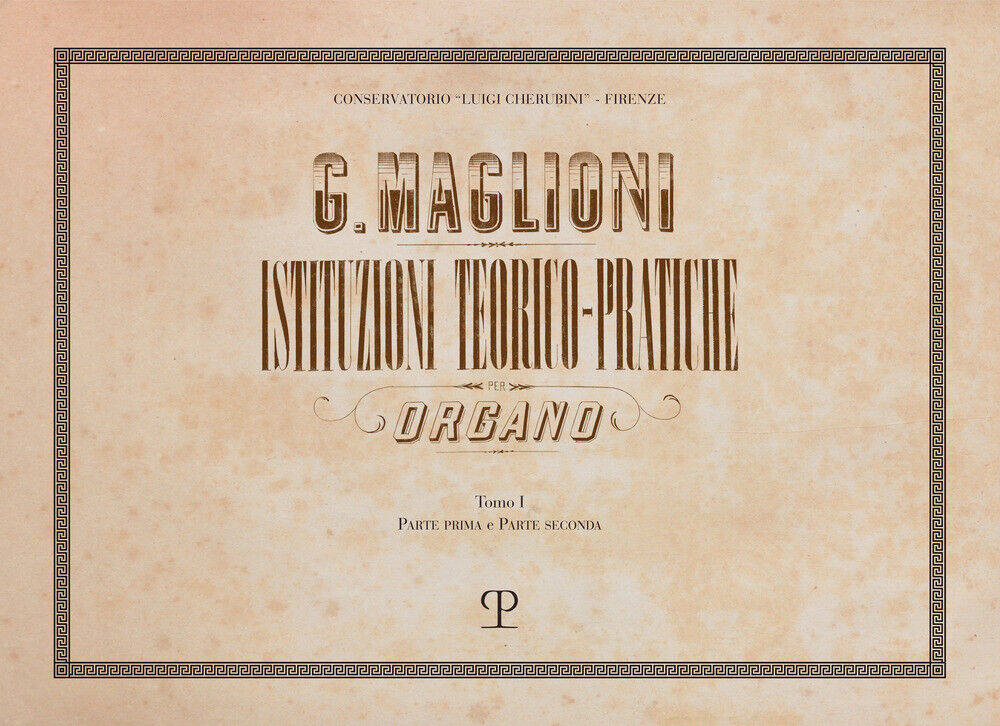

Giovacchino MAGLIONI

Giovacchino MAGLIONI (Pontassieve, 24 luglio 1808 – Firenze, 30 dicembre 1888) fu organista presso la basilica di San Lorenzo e insegnante al regio istituto Musicale di Firenze. Nel 1834 diede inizio a una serie di concerti di musica da camera nella Sala Ciampolini in Borgo dei Greci a Firenze e di musica sacra nella chiesa di San Barnaba. Come Luigi Ferdinando Casamorata, fu un fervido fautore della riforma della musica sacra. Fu compositore di musica sacra, per organo e anche teatrale. L'omonimo violinista fiorentino fu suo nipote.

Giovanni Battista FACCHETTI

L'organaro bresciano Giovanni Battista FACCHETTI (sec. XV-XVI) sviluppò un'attività di prim'ordine, operando in molte regioni d'Italia con incarichi tali da dimostrare, di per sé stessi, la sua reputazione ed eccellenza artistica, in un periodo in cui non erano ancor sorti gli astri di Graziadio e Costanzo Antegnati. [...]. Nel 1516 costruiva l'organo nuovo per la Cattedrale di Asola, [...] nel 1519 restaura quello del duomo di Modena; [...] nel 1524 firma il contratto per la costruzione dell'organo di S. Pietro di Modena; nel 1526 lavora a quello di S. Benedetto Novello di Padova [...]; nel 1524-1527 a quello di S. Michele in Bosco di Bologna; [...]; 1528: assume l'impegno di fare l'organo dei Carmelitani a Padova, [...]. Nel 1537 stipula il contratto per costruire l'organo della chiesa di S. Eufemia in Brescia. [...] del 1538 l'organo della parrocchiale di Manerbio. [...]; 1547: cattedrale di Cremona; 1552: chiesa Abbaziale di S. Benedetto Po (Mantova); 1552: duomo di Genova. [...]. Purtroppo delle opere eseguite dal Facchetti non rimangono che le casse ed i prospetti di S. Pietro di Modena e del duomo di Genova; a S. Michele in Bosco di Bologna si sono conservate la cassa e parte delle canne del Ripieno e del Flauto in ottava, [..]; la stupenda cassa della cattedrale di Asola è stata occupata da un organo Serassi (1826), [...]. [leggi il profilo biografico completo su EnciclopediaBresciana.it]

* * *

Proponiamo qui in calce un contributo alla conoscenza di un organaro bresciano del Rinascimento (non meno importante dei più famosi Antegnati): si tratta di Giovanni Battista FACCHETTI (Brescia, 1475 c.a – post 1555).

Il saggio a firma di Paola Dessì intitolato L’organaria bresciana al servizio delle corti / Le commissioni principesche a Facchetti e Antegnati, ripercorre la storia dell’organaria bresciana rinascimentale attraverso le commesse di strumenti provenienti dalle corti dell’Italia del Nord.

La commissione principesca ad un organaro eccellente garantiva visibilità e prestigio al committente, e l’organo, come corpo sonoro con cassa finemente decorata, era una componente del lessico della preminenza.

La figura dell’organaro Giovanni Battista Facchetti si intreccia infatti con gli Sforza di Milano e in particolare con Ludovico il Moro, con gli Este di Ferrara, i Gonzaga di Mantova, i procuratori del doge di Venezia e il papa Clemente VII dei Medici.

L'attività del Facchetti è testimoniata a partire dal gennaio del 1515, quando scrisse al cardinale Ippolito d'Este offrndosi di costruire un organo per la chiesa di Santa Maria in Vado a Ferrara. Negli anni seguenti costruì organi in diverse città dell'Italia settentrionale, tra le quali Brescia, Bologna (San Michele in Bosco), Modena, Piacenza (San Sisto), Cremona (Cattedrale), Genova (Cattedrale), San Benedetto Po.

Il saggio di Paola Dessì passa poi ad occuparsi di un altro, ben più noto, nome dell'organaria bresciana dell'epoca: quello della famiglia ANTEGNATI, una dinastia di artefici che ebbe fortuna fino a tutto il secolo XVII.

Agli Sforza e alla Fabbrica del Duomo di Milano si lega anche la figura del primo organaro della dinastia degli Antegnati: Bartolomeo. Sarà suo figlio Giovanni Giacomo a ricevere ulteriori committenze eccellenti per la città di Milano, come quella per il Monastero di San Maurizio Maggiore, e a lavorare poi per Ottavio Farnese a Parma, dove suo figlio Benedetto unirà il proprio nome all’organo della Steccata. Commissioni ducali porteranno infine Benedetto a Torino, su richiesta di Emanuele Filiberto di Savoia, e suo cugino Graziadio a Mantova, su richiesta di Guglielmo Gonzaga per l’organo della cappella palatina di Santa Barbara.

*** IL CITATO SAGGIO DI PAOLA DESSÌ È A DISPOSIZIONE QUI IN CALCE IN ESCLUSIVA PER GLI UTENTI ISCRITTI AL PRESENTE SITO ***

Giovanni Battista Martini

MARTINI, Giambattista (Giovanni Battista). – Nacque a Bologna il 24 apr. 1706 da Antonio Maria e Domenica Maria Felici, «sub parochia Sanctae Christinae Petraelatae» (Busi, p. 3).

La famiglia vantava origini lombarde: il nonno Carlo Giovanni (1654-1738) era nato a Tondello, piccola frazione di Perledo oggi in provincia di Lecco, soggetta alla diocesi di Milano; in giovane età si era stabilito a Bologna, ove conduceva una bottega di ferrarecce. Il di lui figlio Antonio Maria (1676-1758), musicista, dopo Giuseppe (1703-79) e il M., generò quattro figlie: Rosa Maria Marta, Costanza Francesca, Felicita e Francesca.

Per la formazione, il M. venne affidato alle cure di Giambattista Croci, da cui fu avviato all’aritmetica e alla grammatica; l’istruzione religiosa spettò invece alla Congregazione dell’Oratorio di S. Filippo Neri, con sede in S. Maria di Galliera. Dal padre apprese «l’arte del violino e del violoncello» (ibid., p. 9), come del resto il fratello maggiore Giuseppe, che si distinse come abile violoncellista, in servizio nella cappella musicale di S. Petronio dal 1727 al 1778. Il M. si perfezionò in canto sotto la guida di F.A. Pistocchi; studiò infine contrappunto con tre insigni maestri, ricordati con affetto nelle pagine del suo Esemplare: A. Predieri, G.A. Riccieri e G.A. Perti. [continua a leggere la biografia completa cliccando il collegamento qui sotto riportato]

* * *

Giovanni Maria PELAZZA da Carmagnola, organista e compositore a Romano Canavese e nel mondo

Giovanni Maria Pelazza da Carmagnola, organista e compositore a Romano Canavese e nel mondo / oltre 100 anni di storia della parrocchiale: l'organo, gli organisti e le corali

A cura di Anna Fietta e Guido Corrias

cm 17x24, 86 pp.

ISBN 9788898958740

Edizioni Serassi

Profilo di un giovane che iniziò la professione di organista vincendo la cattedra a Romano Canavese (To) nell'anno 1871 all'età di 24 anni, per diventare poi famoso maestro e compositore nel mondo, nato a Carmagnola (To) nel 1847 e morto a Tigre (Buenos Aires) nel 1936.

Contemporaneo di Verdi, Puccini, Saint-Saëns e dell'abate Perosi, ha intrattenuto un rapporto di amicizia con gli stessi.

Storia e descrizione dell'organo Bianchi (costruito da Camillo Guglielmo Bianchi nel 1862 e ad oggi funzionante); riassunto degli organisti e delle corali che si sono susseguiti nella Parrocchiale di Romano Canavese (TO) nel corso degli ultimi 100 anni.

Giovanni Maria Pelazza da Carmagnola, organist and composer in Romano Canavese and around the world

A profile of a young man, who started his profession as an organist, first in Carmagnola (TO) in 1871, aged 24 and then becoming a celebrated composers around the world. He was born in Carmagnola (TO) and died in Tigre (Buenos Aires) in 1936.

He was a contemporary and a friend of Verdi, Puccini, Saint-Saëns and Perosi.

The book contains also a description of the Bianchi organ (built by Camillo Guglielmo Bianchi in 1862 and still playable) and a summary of the organists and choirs that have been employed in the parish of Romano Canavese (TO) along the past 100 years.

Giovanni TAMBURINI

Giovanni TAMBURINI nacque il 25 giugno 1857 a Bagnacavallo (Ravenna) da famiglia umili origini. Iniziò l'apprendistato come riparatore e costruttore di fisarmoniche. L'avviamento all'attività organaria ebbe inizio nel 1884 presso la ditta Trice-Anelli di Codogno (LO). Nel 1887 fu poi assunto dalla ditta di Pacifico Inzoli di Crema, con lo specifico incarico di trovare soluzione ai problemi di ordine meccanico rimasti insoluti o non adeguatamente superati. Trascorse un periodo di formazione a Milano presso la Società Elettrica Industriale, ideando la trasmissione elettrica dal tasto al ventilabro. Risale al 1893 a Crema la fondazione della propria fabbrica d'organi (la prima opera fu collocata nel 1894 nella chiesa di Nogarè di Crocetta del Montello in provincia di Treviso). Moltissimi gli organi costruiti e installati a Roma, Milano e nelle più importanti Cattedrali sia in Italia che all'estero. Collaudatori dei suoi strumenti furono illustri maestri quali Perosi, Bossi, Tebaldini, Baronchelli, Ravanello, Terrabugio, Coronaro, Matthey, Pagella, Vignanelli, Germani etc. Morì a Crema il 23 novembre 1942.

Giovanni Tebaldini

Giovanni TEBALDINI nasce a Brescia il 7 settembre 1864 da umile famiglia; [...] Entrato nel 1883 al Regio Conservatorio di Milano, diretto da Antonio Bazzini, studia armonia, contrappunto e fuga con Angelo Panzini e composizione con Amilcare Ponchielli. [...] dopo aver vinto un concorso del Wagnerverein, parte per la Germania, primo italiano a frequentare la famosa Kirchenmusikschule di Regensburg (Ratisbona), sotto la guida dei professori Haberl e Haller. [...]

Nel 1889, su proposta dello stesso Haberl, di Padre Angelo De Santi e di Giuseppe Gallignani, è nominato direttore della Schola Cantorum e secondo maestro di Cappella in San Marco a Venezia; incarico che lascia nel 1894 per andare a dirigere la Cappella Musicale della Basilica di Sant’Antonio a Padova, [...]

Incoraggiato da Giuseppe Sarto (prima Vescovo di Mantova, poi Patriarca di Venezia), si impegna per la restaurazione della musica sacra.

In quel periodo intrattiene rapporti con musicisti come Boito, Sgambati, Martucci, Bossi, Perosi; uomini di cultura come Fogazzaro, Fortuny, Gianturco, Illica, Luigi e Urbano Nono.

Dal 1894 al 1901 è in corrispondenza con Giuseppe Verdi e dal 1897 lo incontra più volte. Nel 1940 su “Rassegna Dorica” pubblicherà a puntate i Ricordi Verdiani.

[...] Subito dopo diviene direttore della Cappella Musicale della Basilica della Santa Casa di Loreto fino al 1925, attuando “un programma di radicali riforme sulla base della restaurazione della vera musica liturgica”. [...]

Quando nel 1903 Giuseppe Sarto viene eletto Papa (Pio X), emana il Motu proprio e lo incarica (con De Santi, Bossi, Terrabugio, Gallignani e pochi altri) di vigilare sull’applicazione della riforma della musica sacra in Italia. [...]

È rimasto attivo fino alla morte, avvenuta a San Benedetto del Tronto l’11 maggio 1952.

Molta sua produzione compositiva è di genere sacro (circa 140 titoli). Comprende messe, oratori, mottetti, salmi, inni, pezzi per organo. [...]

Le musiche profane sono circa 46. [...] pezzi sinfonici e sinfonico-vocali, [...] liriche da camera e i brani corali [...].

Insigne studioso di paleografia musicale, si è dedicato all’attività di trascrizione e riduzione in partitura moderna di circa 130 composizioni italiane e straniere [...].

Tebaldini, per la multiforme e coerente attività, la cultura musicale e interdisciplinare, occupa un posto di rilievo nella moderna musicologia europea. [...]

Come didatta ha redatto, insieme con Bossi, il Metodo di studio per l’Organo moderno (1892-1894) e ha tradotto dal tedesco il Trattato di composizione di P. Piel (1894).

Ben 175 le conferenze da lui tenute in Italia e in altre nazioni su varie tematiche. [...]

Ha scritto molti articoli. [...]

[testo a cura del Centro Studi e Ricerche “Giovanni Tebaldini”, Ascoli Piceno]

Girolamo Barbieri

Girolamo BARBIERI nacque a Piacenza il 2 ottobre del 1808. Il padre voleva avviarlo alla carriera militare o a quella legale, egli invece optò per la musica e divenne presto abile suonatore di organo e pianoforte. Nel 1827 Giuseppe Nicolini consigliò di mandarlo a studiare al Conservatorio di Milano. Il marchese Bernardino Mandelli, del quale il padre era maggiordomo, si offrì di pagare le spese, ma in quello stesso anno morirono sia il mecenate che il padre. Studiando da autodidatta su tutti i trattati che poté farsi prestare, si rese padrone della composizione e strumentazione, diventando ricercato direttore e abile compositore. A 22 anni tentò la fortuna teatrale con l’opera Francesca da Rimini, su libretto del concittadino Francesco Soprani, ma per dissidi con l’impresa del Teatro alla Scala, ritirò la partitura. Nello stesso 1830 fu nominato organista della parrocchia di S. Protaso, e conseguì grande successo per il numeroso pubblico che accorreva alle funzioni nelle quali suonava. Nel 1833 presentò la domanda a Busseto nel concorso per maestro della scuola di musica nel quale erano contrapposti Giuseppe Verdi e Giovanni Ferrari: lui non si presentò alle prove d’esame. Nel 1836 per concorso fu nominato maestro di cappella, organista e docente nella Scuola di musica di Caravaggio: qui nel 1839 ottenne che fosse acquistato un nuovo organo per la parrocchiale: scelse ed effettuò la perizia tecnica per il Serassi che venne scelto. Nel 1840 diresse Roberto il diavolo di Meyerbeer al Teatro di Cremona, città nella quale il 9 ott. 1842 venne nominato maestro di cappella e organista della cattedrale metropolitana. Il giudizio della commissione esaminatrice fu: «Ha dimostrato di conoscere molto addentro l’arte di trattare l’organo ed è forse emerso sugli altri per l’eleganza dello stile, nonché per l’accompagnamento del Coro e della Cappella che egli sostenne con tutta lode». Benché il contratto lo legasse fino all’ott. 1851, il 31 dic. 1847 per «circostanze sopravvenute» chiese di essere sciolto dall’impegno. Nel gennaio 1848 gli vennero restituiti i documenti. Ritornò a Piacenza per darsi alla composizione, ai concerti e alla concertazione delle opere, attività questa che lo vide anche a Faenza, Bergamo, Crema, Bologna, Firenze. Nel 1852 fu nominato socio dell’Accademia di Santa Cecilia di Roma. Il Boccherini riporta che fu socio anche degli Istituti musicali di Bergamo e Firenze e socio protettore della Società del Quartetto di Firenze. Dotato di fluente facilità melodica, scrisse - a quanto riporta il suo biografo Giovanni Bianchi - oltre 1300 composizioni, molte delle quali edite da Bertuzzi, Canti, Guidi, Lucca, Longhi, Ricordi, Tovagliari, Vismara. Il suo genere musicale rispecchiava il gusto del tempo e le sue composizioni organistiche, oltre allo stile severo, chiesastico, sono anche piacevoli, riecheggiando lo stile drammatico-operistico che le faceva diventare orecchiabili e popolari. Recensì per la GMM alcune inaugurazioni di organi Lingiardi e Serassi. Un suo Tantum ergo, ridotto per piccola banda da Dionigio Rossi, si trova nell’archivio del duomo di Casalmaggiore. Morì a Piacenza il 4 giugno del 1871.

© 2011 Gaspare Nello Vetro, Dizionario della musica e dei musicisti del Ducato di Parma e Piacenza

* * *

Girolamo Barbieri was born in Piacenza on 2nd October 1808. He began his musical career at a very young age and quickly became a skilled pianist and organist. In 1827 Giuseppe Nicolini, a talented organist and harpsichordist who worked in the ducal theatres of Piacenza, recommended sending him to study at the Conservatory in Milan. The Marquis Bernardino Mandelli, for whom Barbieri’s father worked as a butler, offered to pay all the expenses but, in that same year, both Girolamo’s patron and father died. Because of this, Barbieri began teaching himself music by using all the works he could borrow, and rapidly mastered the art of composition and instrumentation, thus becoming a sought-after conductor and skilled composer. Blessed with fluent melodic ease, he wrote countless compositions for solos, choirs, organ, piano and other instruments; his musical genre impeccably reflected the dramatic-operatic taste of the time.

GIUSEPPE BONATTI

Il celebre organo "GIUSEPPE BONATTI" (1716) della Chiesa di S. Tomaso Cantuariense in Verona