L'organo "Fratelli PRESTINARI" 1858 della chiesa parrocchiale di Guanzate (CO) a cura dell'organista titolare Ivan Bancora

Fratelli Ruffatti (1964 già Agati/Tronci)

L'organo "Fratelli Ruffatti" (1964; già Agati/Tronci) della chiesa di S. Sebastiano in Livorno

Gaetano CALLIDO

Gaetano CALLIDO nacque ad Este (Padova) nel 1727. [...] Passò quindi alla scuola del celebre organaro di origine dalmata Pietro Nacchini, dal quale si staccò nel 1762 per iniziare una propria attività indipendente; [...]. Nel 1766 egli riceveva il prestigioso incarico di rifare completamente i tre organi della basilica di S. Marco a Venezia; [...] Gli eventi politici e i mutamenti economico-sociali della fine del secolo XVIII, in particolar modo la soppressione delle corporazioni religiose decretata dal governo napoleonico, non sembrano aver influito gran che sul suo lavoro, che continuò a ritmo sostenuto sino al 1806 quando la gestione della fabbrica passò nelle mani dei figli. Il C. si spense a Venezia nel 1813.

Della prodigiosa attività del C. rimane il resoconto schematico nell'elenco degli organi da lui costruiti; si tratta di tre tabelloni di tela su cui sono scritti ad inchiostro di china in ordine cronologico e con numerazione progressiva i nomi delle località e delle chiese in cui furono costruiti gli organi. [...]

Non è ancora stata intrapresa un'indagine sistematica per riscontrare, sulla base del catalogo, quanti e quali organi callidiani esistano ancor oggi; [...].

Il C. è stato uno dei maggiori rappresentanti della scuola organaria veneziana del sec. XVIII di cui si riconosce il fondatore in Pietro Nacchini. [...]

Dei cinque figli, nati tutti a Venezia [...], soltanto Agostino [...] e Antonio [...] continuarono l'attività del padre, [...].

La fabbrica venne quindi rilevata da Giacomo Bazzani. [...]

Gaetano VALERI - Opere complete per organo - Paolo Bottini

Gaetano VALERI è un compositore che solo negli ultimi tre decenni si è completamente affacciato all'attenzione del pubblico, grazie all'interesse generato da un crescente corpus di ricerche musicologiche. Prolifico e fantasioso, Valeri ha scritto un gran numero di brani per orchestra, organo, clavicembalo e pianoforte.

Scrivendo in un momento di transizione musicale, Valeri aveva un piede ben saldo nella sua epoca – che ora considereremmo classica – seguendo gli insegnamenti della scuola viennese, e con alcuni dei suoi brani che portano i segni distintivi dell'influenza di Haydn e Mozart. Allo stesso tempo, rimase attaccato allo stile galante allora antiquato ma ancora affascinante, più incline a decorazioni sontuose, popolare all'inizio del XVIII secolo.

Valeri era anche un compositore molto radicato nella terra in cui visse: la regione Veneto dell'Italia nord-orientale. Scrisse molte opere pensando a organi specifici, come si può vedere nell'uso nelle sue partiture di rare tappe rinvenute particolarmente nel territorio. In questa registrazione Paolo Bottini suona su strumenti scelti con cura dalle chiese della stessa regione, costruiti dallo stesso organaro, e con molte caratteristiche in comune con quelli su cui avrebbe suonato il compositore, per darci un'impressione autentica di come avrebbe potuto suonare la musica ai tempi di Valeri. Allo stesso tempo, Bottini prende alcune delle proprie decisioni in merito all'equilibrio sonoro e all'uso dei registri indipendentemente dalle indicazioni del compositore, creando una resa distintiva della musica per organo di Valeri.

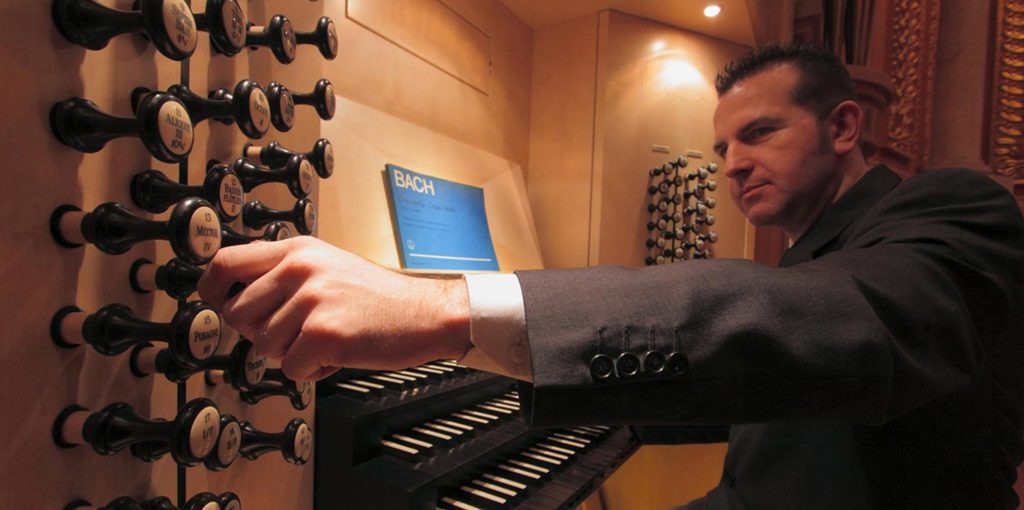

Bottini è un multitastierista con un particolare interesse per gli organi storici. È un "suonatore esperto" (Arkiv Music) che offre performance "impegnative" (Music Web International), con una discografia variegata attraverso diverse etichette discografiche italiane. Questa è la sua seconda registrazione per Brilliant Classics.

La prima registrazione dell'opera organistica completa di Valeri.

Gaetano Valeri (Padova, 21 settembre 1760 - ivi, 13 aprile 1822), allevato e cresciuto nella “Scuola di Tastiere del Veneto”, da vero compositore “classico”, assorbì lo stile di Haydn e Mozart, mentre era ancora sotto l'influenza dello Stile Galante di Galuppi, Alberti e Turini.

Le opere organistiche di Valeri contengono indicazioni sull'uso di alcuni registri, che erano specifici degli organi costruiti a suo tempo in Veneto, ad esempio dal famoso organaro Callido.

Le opere per organo di Valeri formano un felice mix di Classica e Galante, forme rigorose contenenti bellissime melodie cantabili e ornamenti sontuosi.

L'organista italiano Paolo Bottini ha scelto due splendidi organi storici dell'epoca di Valeri, le cui specifiche complete sono incluse nel libretto, che contiene anche note di copertina scritte da studiosi dell'artista.

Registrato in Italia nel 2015–2017.

Presenta le specifiche complete dell'organo per tutti e cinque gli organi suonati.

Contiene note di copertina scritte dall'artista e una biografia dell'artista.

[traduzione automatica dall'inglese nella pagina internet del sito "Brilliant Classics" il cui collegamento è qui in calce riportato]

* * *

Un profilo biografico inedito di Gaetano VALERI, assieme ad una bibliografia aggiornata, è disponibile cliccando il seguente collegamento internet:

Galuppi Organ Sonatas - Luca Scandali - 1 c.d. Brilliant Classics 2016

L’attività artistica di Baldassarre GALUPPI detto “il Buranello” (nato a Burano, nel 1706, e morto a Venezia nel 1785) godette di ampia fama soprattutto ai suoi tempi. Fu autore molto prolifico, avendo scritto circa 100 opere, tra buffe e serie, molta musica strumentale (fra cui almeno 170 sonate per cembalo) e una ricca serie di titoli sacri, mottetti, oratori. Tale produzione, ampiamente riconosciuta dall’editoria musicale del suo tempo, gli garantì una notorietà europea pari a pochi altri autori a lui contemporanei. Basti citare che attualmente si contano 106 edizioni a stampa, ripartite in 69 antologie e ben 37 volumi monografici, uscite in gran parte a Londra (70 edizioni), poi a Parigi (17) e in molte città europee, soprattutto nel decennio 1760-70. Opere come L’arcadia in Brenta (1749), Il mondo della luna (1750) e soprattutto Il filosofo di campagna (1754), tutte su testi di Carlo Goldoni, sono oggi note ed eseguite; tuttavia molto resta ancora da scoprire ed eseguire non solo nel campo operistico, ma anche nello sterminato repertorio strumentale e sacro.

Nell’ambito di tale riscoperta, il cammino di conoscenza della produzione di sonate per strumento a tastiera incomincia addirittura all’inizio del XX secolo, grazie agli studi di Fausto Torrefranca (1909). Con lui prese forma, seppur in versione ancora limitata, il catalogo delle sonate, un elenco che verrà progressivamente ampliato nei decenni successivi per merito delle ricerche compiute da Charles van den Borren (1923), Felix Rabe (1929), Hedda Illy (1969), David Pullmann (1972) sino al recente catalogo di Franco Rossi (2006), sicchè dalle 51 sonate inizialmente individuate da Torrefranca si è giunti alle 175 al momento definite da Rossi. Tale considerevole incremento viene anche dal fatto che a fronte di sole due edizioni a stampa settecentesche, per il resto le sonate di Galuppi sono conservate in una miriade di manoscritti sparsi in tutta Europa e persino nelle Americhe, la cui scoperta è spesso storia recente. Come ebbe già a dire Francesco Caffi nel 1854, «musica di Galuppi v’ha dappertutto ove son popoli colti»: considerazione quanto mai veritiera dal momento che il catalogo di Rossi assegna le sonate galuppiane ad un elenco di ben 59 biblioteche!

Questa notevole diffusione può anche essere motivata con la ragione che Galuppi, pur risiedendo e lavorando prevalentemente a Venezia durante il corso della sua vita, tuttavia ebbe modo di compiere numerosi viaggi in Italia e in Europa, in particolare quelli a Londra negli anni 1741-43 e a San Pietroburgo, ove si stabilì per tre anni, dal 1765 al 1768, come maestro della cappella di corte e compositore dell’opera italiana.

Tra i viaggi precedenti è da menzionare quello a Firenze, in giovane età, nel 1726-28, in quanto scritturato come cembalista presso il Teatro della Pergola. Ventenne, già era affermato come esecutore alla tastiera, una competenza che eserciterà per tutta la vita, anche in qualità di organista di chiesa. Addirittura nel 1722 è citato un tal «Baldissera de Buran» – assunto a Venezia nella chiesa di S. Maria Formosa con «soddisfazione universale» – che con ogni probabilità è da identificarsi nel sedicenne Galuppi, già esperto nella pratica organistica. In proposito, è ancora il Caffi che, pur senza citare direttamente questa notizia, tuttavia afferma che «assai per tempo erasi egli dato al sonar degli organi nelle chiese».

Gli incarichi di musicista da chiesa – maestro di cappella o organista – ricorrono dunque in Galuppi per oltre 60 anni, dal citato impiego a S. Maria Formosa nel 1722, fino alle assunzioni come maestro del coro ai Mendicanti (1740-51), vicemaestro e poi maestro di cappella in S. Marco (1748-1785) e infine maestro di coro agli Incurabili (1762-76). A questi il Burney, che incontrò Galuppi a Venezia nel 1770, aggiunge altre due mansioni, indicando che «riceve 100 zecchini all’anno come organista privato della famiglia Gritti ed è organista anche in un'altra chiesa di cui ho dimenticato il nome».

Tale continua pratica organistica può essere considerata un motivo in più (oltre alla chiara intercambiabilità della scrittura) per rendere assolutamente plausibile l’esecuzione delle sonate galuppiane non solo al cembalo, ma anche all’organo. Se l’indicazione prevalente è appunto quella del “cembalo”, in realtà fino ai primi anni dell’Ottocento con tale appellativo si intendeva lo strumento a tastiera in senso generico, significando cioè sia il clavicembalo in senso stretto, ma anche l’organo e il “cembalo a martelletti” o fortepiano, sempre più in auge. Non sono rari i casi di edizioni a stampa di musica per tastiera negli anni 1770-80 in cui vengono esplicitamente indicati come destinatari insieme il cembalo e il fortepiano, e talvolta anche l’organo, e non solo per garantire la massima fruibilità commerciale, ma perché corrispondente ad una prassi reale.

Osservando complessivamente l’ampia produzione tastieristica di Galuppi, si nota come la definizione di “sonata” si riferisca ad un impianto formale molto variabile: si va dalle sonate brevi in un solo tempo a composizioni via via più articolate, in 2, 3 e anche 4 movimenti. A loro volta, i singoli tempi presentano varie tipologie, da quelli privi di suddivisioni interne a quelli bipartiti con sosta interna alla dominante, ritornello e sezione successiva di ritorno alla tonica; infine, quelli impostati in tre parti, con le due estreme analoghe tra loro mentre la sezione centrale ad esse si contrappone per carattere, tempo e temi.

Lo stile rientra in quello che abitualmente viene definito come “stile galante” all’italiana, basato sulla contrapposizione tra melodia e accompagnamento, ma senza l’uso meccanico di formule tipo basso albertino o una cantabilità stereotipata e prevedibile: Galuppi, pur muovendosi in tale ambito generale, è tuttavia sempre originale, mai ripetitivo, brillante, interessante nelle idee musicali e nel loro trattamento, insomma fedele a quello che lui stesso – nella citata testimonianza del Burney – considerava lo stile della «buona musica», secondo cui essa si compone di «vaghezza, chiarezza e buona modulazione».

Interessante il giudizio che di Galuppi dà nel 1784 il compositore tedesco, nonché scrittore e poeta, Christian Schubart (1739-1791), anch’egli esponente di spicco dello stile galante, pur nella versione alla tedesca dello Sturm und Drang, più intenso e preromantico rispetto alla solarità italiana. Nel suo trattato Ideen zu einer Aesthetik der Tonkust (Idee per un’estetica dell’arte, pubblicato postumo nel 1806) egli riconosce in Galuppi «una somma semplicità e amabilità di canto, ricca invenzione, naturale – non artefatta – modulazione, e magnifico senso armonico».

La semplicità della scrittura è solo apparente perché, in realtà, legata ad una conduzione chiaramente vocale che libera questa musica da qualsiasi rigidismo, lasciando spazio ad una esecuzione molto vicina alla declamazione retorica.

Le sonate di Galuppi, come già osservato, godettero di una vasta diffusione, testimoniata dalle numerose biblioteche che ancor oggi ne conservano i manoscritti. Per contro solo due furono le edizioni a stampa, entrambe pubblicate a Londra, città leader nell’editoria musicale strumentale europea. La prima raccolta, indicata come op. 1, venne edita nel 1756, mentre l’op. 2 tre anni più tardi; entrambe contengono 6 sonate ciascuna e furono edite da Walsh. Tra la produzione manoscritta va ricordata una singolare raccolta, intitolata da Galuppi stesso Passatempo al cembalo, un’antologia di 6 sonate risalente al 1781 attualmente conservata presso la biblioteca del Conservatorio di Genova e forse da identificarsi con le sonate che Galuppi donò a Paolo Petrowic – figlio della zarina Caterina e poi lui stesso zar dal 1796 – in visita al compositore con la moglie nel gennaio 1782.

[M. Ruggeri, Introduzione all'edizione discografica Galuppi, Organ Sonatas (organista Luca Scandali), 2 c.d. Brilliant Classics 2016]

* * *

Bibliografia essenziale

Francesco CAFFI, Storia della musica sacra nella già Cappella Ducale di San Marco in Venezia dal 1318 al 1797, Venezia 1854-55, rist. anast. a cura di Elvidio Surian, L. Olschki, Firenze 1987

Fausto TORREFRANCA, Per un catalogo tematico delle sonate per cembalo di B. Galuppi detto il Buranello, «Rivista Musicale Italiana», 1909, XVI, pp. 872-81

Julius RABE, Thematischer Katalog der Werke Galuppis in der schwedischen Musikakademie Stockholm, 1912 (manuscript) [contiene il catalogo di 59 opere: 49 vocali e 10 sinfonie]

Charles VAN DEN BORREN, Contribution au Catalogue thématique des Sonates de Galuppi, «Rivista Musicale Italiana», 1923, XXX, pp. 365-370

Felix RAABE, Galuppi als Instrumentalkomponist, Ph.D. diss., Frankfurt s.O., 1929

Baldassarre GALUPPI, Passatempo al cembalo, trascrizione e revisione di Franco Piva, Istituto per la collaborazione culturale, Venezia-Roma 1964

Baldassarre GALUPPI, Sei sonate per cembalo, revisione e trascrizione in notazione moderna di Iris Caruana, G. Zanibon, Padova 1968

Hedda ILLY, Baldassarre Galuppi “detto il Buranello”. Sonate per cembalo, Vol. 1, Edizioni De Santis, Roma 1969 [contiene il catalogo tematico di 103 sonate]

David PULLMAN, A catalogue of the keyboard sonatas of Baldassarre Galuppi, diss., The American University Washington, 1972

Baldassarre GALUPPI, Dieci sonate per cembalo, revisione e trascrizione in notazione moderna di Iris Caruana, G. Zanibon, Padova 1972

Baldassarre GALUPPI, Dodici sonate per cembalo, revisione e trascrizione in notazione moderna di Iris Caruana, G. Zanibon, Padova 1974

Luigi ROVIGHI, Prassi vocale e strumentale in Baldassarre Galuppi: la retorica degli affetti e lo stile galante, in «Galuppiana 1985. Studi e ricerche, Atti del Convegno Internazionale (Venezia, 28-30 ottobre 1985)», a cura di Maria Teresa Muraro e Franco Rossi, L. Olschki Editore, Firenze 1986, pp. 191-201

Luisella MOLINA, Le composizioni per strumento a tastiera di Baldassarre Galuppi, tesi di laurea (relatore prof. Albert Dunning), Università di Pavia, Scuola di Paleografia e Filologia Musicale (sede di Cremona), a.a. 1994-95

Franco ROSSI, Catalogo tematico delle composizioni di Baldassarre Galuppi (1706-1785), Parte I: Le opere strumentali, Edizione de “I Solisti Veneti”, Padova 2006

Baldassare Galuppi “il Buranello”: aspetti e vicende della vita e dell’arte, a cura di Rodobaldo Tibaldi, Ed. Marsilio, Venezia, 2007

Baldassarre GALUPPI, Le opere strumentali. Serie prima: Musica per tastiera, Armelin Musica, Padova 2009

Georg Boehm

Georg Böhm è stato uno dei principali organisti e compositori di organi nella sua parte della Germania negli anni intorno al 1700 e potrebbe avere avuto un'influenza importante su J.S. Bach.

Il padre di Georg Böhm era un maestro e un organista che diede a Georg le sue prime lezioni. È anche possibile che il ragazzo sia stato istruito da Johann Heinrich Hildebrand, il Kantor di Ohrdruf. Suo padre morì nel 1675. Successivamente Böhm frequentò la scuola latina a Goldbach e poi il ginnasio a Gotha, diplomandosi nel 1684. In entrambe le città i Kantor locali erano studenti di membri della famiglia Bach, e diede a Böhm lezioni continue. Nell'agosto del 1684 entrò nell'università di Jena.

Il sentiero storico di Georg Böhm scompare fino a quando non si sa che fu ad Amburgo nel 1693. Anche così, non si sa cosa ci faceva lì. È anche possibile che qualunque impiego principale avesse lì non fosse musicale; era un uomo ben educato in generale e avrebbe potuto perseguire un "lavoro diurno" pur continuando a migliorare le sue abilità musicali. Se così fosse, Amburgo era un buon posto per farlo, perché aveva una vita musicale vivace e variegata che spaziava dalla presenza di ottimi organisti e un grande teatro d'opera specializzato in opere francesi e italiane, e nelle città vicine si trovavano i grandi organisti Lubecca e Dietrich Buxtehude. Potrebbe anche aver studiato con Johann Adam Reincken. Nel 1686 morì Christian Flor, organista della Johanniskirche di Lüneburg. Böhm ha fatto un provino per il lavoro ed è stato scelto all'unanimità. Ha ricoperto la carica fino alla sua morte.

Dal momento che Böhm proveniva da e lavorava nella regione conosciuta come Turingia, casa delle famiglie di Bach, e dal J.S. Bach si è allenato in parte presso la St. Michael School di Lüneburg, ci sono stati degli sforzi per scoprire se Böhm avesse qualche ruolo nell'addestrare il futuro grande maestro. Finora, non c'erano state prove certe trovate a favore o contro. Tuttavia, è più che probabile che Böhm abbia esercitato un certo interesse, per J.S. Il figlio di Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, scrisse che suo padre "amava e studiava le opere dell'organista di Lüneburg Georg Böhm".

L'influenza è più notevole in J.S. Le opere di Bach basate su corali. G. Böhm faceva parte di una tendenza della fine del XVII secolo in cui l'organo corale della chiesa si sviluppava in nuove forme. Uno dei principali è la "partita corale". Qui la partita italiana, una forma di variazione che usa come base una canzone di ballo, si fonde con la chiesa luterana corale, dove una melodia corale divenne la base di un insieme di variazioni, creando la forma chiamata "corale partita". Böhm era affezionato alla nuova forma e ne creò parecchi, molto probabilmente destinati all'uso domestico su pedali clavier. I metodi per derivare nuove forme melodiche dal corale originale, e il suo modo di unificare i pezzi corali più grandi sono stati ripresi da J.S. Bach. In altre forme di musica per tastiera, Böhm ha anche introdotto innovazioni significative. Tuttavia, la sua musica vocale mostra meno inventiva. [tradotto automaticamente dall'inglese da Google]

* * *

Gianluca Cagnani

L'organista torinese Gianluca CAGNANI, titolare della cattedra di Organo e composizione organistica al conservatorio ‘G. Verdi’ di Torino, ha studiato con L.F. Tagliavini, L. Rogg, M. Radulescu, H. Vogel e P. Kee. Nel 1992 ha vinto il primo premio assoluto al Concorso Internazionale d’Organo ‘Città di Milano’. È organista titolare della Chiesa Luterana in Torino. [luglio 2020; curriculum completo cliccando il sotto citato collegamento internet]