Giuseppe Clericetti

Charles-Marie Widor / La Francia organistica tra Otto e Novecento

Con una prefazione di Guy Bovet

pp. VIII-272, cm. 17x24 – illustrato

Collana "Personaggi della Musica", 6

Zecchini Editore

[per ordinare il libro cliccare il seguente collegamento]

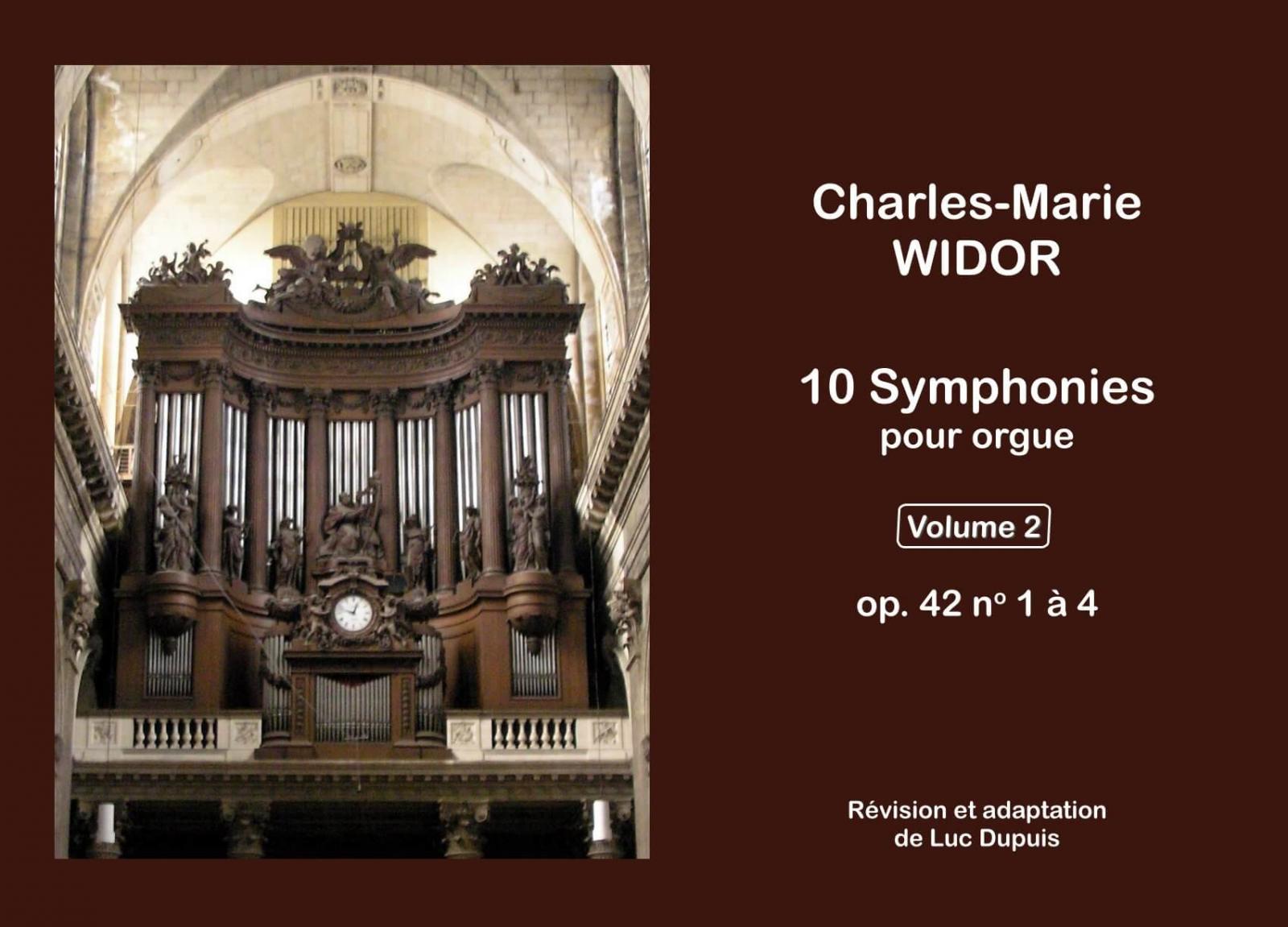

L'organo di Charles-Marie Widor (Lione 1844-Parigi 1937) parla il linguaggio dei filosofi. Il tipo di strumento in questione è l'organo sinfonico francese di Aristide Cavaillé-Coll, primo fra tutti quello di Saint-Sulpice a Parigi, il più grande costruito dall'organaro francese e il più grande allora esistente al mondo, del quale Widor fu titolare per 63 anni. La forza, la grandezza, la maestà, il ritmo inesorabile costituiscono le caratteristiche del modo esecutivo professato da Widor, erede della "Santa tradizione'': trasmessagli da Jacques-Nicolas Lemmens, fatta risalire addirittura a Bach. Negli scritti pubblicati ci offre un variegato percorso attraverso il mondo dell'organo francese a cavallo tra XIX e XX secolo: da vari contributi nell'integrazione al trattato d'orchestrazione di Berlioz, l'edizione dell'opera organistica di Bach (curata con Albert Schweitzer) e di Mendelssohn, la ripubblicazione del metodo d'organo di Lemmens, le numerose prefazioni e gli articoli emerge una concezione raffinata dell'interpretazione musicale e della prassi esecutiva. Widor, dopo una sintetica introduzione biografica, viene qui contestualizzato e messa a confronto con i coevi trattati, metodi, manuali di arte organistica e organaria. Con una Prefazione di Guy Bovet.

Indice sommario

Prefazione di Guy Bovet [v. qui in calce]

Introduzione

Capitolo 1. Appunti biografici

Capitolo 2. L'attività giornalistica

Capitolo 3. Le prefazioni

Capitolo 4. I saggi

Capitolo 5. Le edizioni musicali

Capitolo 6. La prassi esecutiva

Capitolo 7. La sacra tradizione

Appendice I. Citazioni in lingua originale

Appendice II. Cronologia

Appendice III. Elenco degli articoli scritti da Charles-Marie Widor su L'Estafette e Piano-Soleil

Appendice IV. L'Orgue Moderne

Appendice V. Composizioni foniche: Saint-Sulpice, Trocadéro, organo da sala di Widor, Victoria Hall di Ginevra

Composizioni foniche

Appendice VI. Toccata in re: due interpretazioni

Riferimenti bibliografici

Indice dei nomi

Guy Bovet: In guisa di Prefazione...

Charles-Marie WIDOR

Segretario eterno dell'Institut Céleste

Organista di Saint-Sulpice

Al Signor Giuseppe Clericetti

1º giugno 2010

Esimio Signore,

Lei mi ha oltremodo onorato, stilando -- e con quale erudizione e cura! -- tutti gli scritti usciti dalla mia penna in occasioni differenti e tra loro distanti nel tempo. In effetti la mia vita fu assai lunga, e Lei ha senza dubbio rilevato che non ho pressoché pubblicato composizioni dopo la mia Symphonie Romane, continuando invece a scrivere, durante parecchi decenni, diversi testi sull'organo e sulla musica.

Lei ha avuto la bontà di non rilevare certe contraddizioni tra le conclusioni alle quali sono giunto a proposito del nostro strumento e del suo impiego, e la quasi totalità delle mie composizioni a esso destinata. Lo si constata nei miei pezzi più celebri e più eseguiti, e lo si osserva fin nella mia Romane: esigo effetti espressivi e sinfonici che, più tardi, la riflessione mi ha portato a condannare. Questi effetti sono stati resi possibili dalle idee e dalle geniali invenzioni di Cavaillé-Coll, ma esse non costituiscono, mi sembra, l'essenza della sua arte, pure se furono spettacolari e innovative, e anche se esse hanno contribuito considerevolmente al progresso dell'arte organaria e all'evoluzione dello stile della musica francese per questo strumento.

Non è questo l'essenziale: tutto ciò era vero ai miei tempi, ma anche ai Suoi, poiché La vedo assistere, nel Suo Ventunesimo secolo, alla conquista del mondo intero da parte di strumenti che rivendicano le qualità dell'organo di Cavaillé-Coll e invocano la sua tradizione e le sue caratteristiche. Lo ripeto: non sono gli effetti accessori che fanno l'eccellenza di un organo: piuttosto la bellezza e la nobiltà della sua armonia, la cura fornita alla sua costruzione e il valore del materiale utilizzato. In questo modo, l'artigiano deve farsi artista, e l'artista artigiano: qui, sul limitare dell'epoca industriale, si situa il vero insegnamento di Cavaillé-Coll. Un organaro capace di costruire uno strumento del quale ogni sonorità sia sufficientemente bella da poter essere ascoltata, senza artificio alcuno, durante un quarto d'ora o ancora più a lungo, può senza dubbio chiamarsi artista, ed è ciò che sostenevo quando vedevo nei capolavori del nostro grande Cavaillé gli strumenti degni di tradurre e di trasmettere i monumenti musicali immortali di J.S. Bach.

È vero che appartenni a un'epoca nella quale si pensava di poter associare il Progresso all'Arte, e sappiamo bene che alla scomparsa del Maestro di Lipsia, uno dei suoi figli, il prediletto, scrisse che suo padre non aveva mai avuto a disposizione un organo che lo soddisfacesse: per me era indubbio che questo organo ideale, sognato e desiderato, non poteva che essere quello di Cavaillé.

Mi sono quindi forse sbagliato su questo punto, ma se avessi intrapreso il viaggio in Germania, non vi avrei trovato che strumenti modesti e incompleti dei quali Bach si lamentava attraverso la penna di suo figlio, e inoltre, senza dubbio, in uno stato che lasciava molto a desiderare. Avrei trovato l'organo di Naumburg, concepito dal Maestro stesso, già vittima di maldestri tentativi di miglioramento e di modernizzazione; oppure quello di Merseburg, costruito dal Signor Friedrich Ladegast, e non avrei tralasciato di constatarne l'uso difficile e le sonorità desuete. Così sarei stato confortato nel mio errore, e l'autorità con la quale mi ero espresso ne sarebbe stata rinforzata. Solamente dopo la mia partenza dal Suo mondo, caro Signore, si è iniziato a percepire il fascino dell'imperfezione, la bellezza di una trave piallata a mano anziché rifinita a macchina, e ci si è accorti che il Progresso è un utensile da non mettere nelle mani di tutti. I Suoi tempi sono anche contraddistinti dallo spettacolo inquietante della reversibilità del Progresso: lo si deve constatare in numerosi luoghi della Terra, che, quando vivevo, erano considerati civilizzati, ma che oggidì non lo sono più.

Mi ero quindi forse sbagliato, dicevo, su questo punto, ma deve ammettere che la mia linea è risultata retta e senza compromessi, e, nello spirito, nel rispetto del testo, nella ricerca dello stile, nella sobrietà e nella dignità dell'esecuzione, le mie idee raggiungono, attraverso gli anni, quelle dei confratelli più avveduti della Sua epoca.

Non mi sono mai fatto forte di alcuna tradizione: il mio istinto di musicista e la mia disciplina mi bastano. Lei dimostra bene, nella Sua lungimirante analisi, la fragilità della famosa catena, tenuta a collegare la scuola francese a J.S. Bach, e la vanità di certi suoi anelli. Aggiungerei alla Sua pertinente dimostrazione la constatazione che, anche quando due di questi anelli sono in contatto innegabile e immediato, tra loro succede poco o nulla: è sufficiente ricordarsi, per prendere due esempi del Suo tempo, che la Signora Marie-Claire Alain e il Signor Luigi Ferdinando Tagliavini, Suo maestro, furono entrambi allievi del Signor Marcel Dupré (che, come ho detto una volta, di musica non ha mai capito nulla), e che, nella maniera di suonare di questi grandi artisti, invano si cercherebbe la minima traccia del suo insegnamento ottuso, che egli pretendeva provenisse da me. Quando i consigli di carattere tecnico si erigono a regola assoluta e inviolabile, e arrivano a toccare la musica, diventano un ostacolo alla sua propria esistenza.

La sola, vera tradizione, tangibile per tutti e che mai svanirà, è quella degli organi antichi che ci sono giunti attraverso i secoli, e che ormai si sanno restaurare così bene nel loro originale splendore, e addiruttura copiare. Mi sarebbero senz'altro piaciuti se li avessi trovati in buono stato, e questo, lo confesso, è un rimpianto che mi affligge. Ahimè! viviamo una volta sola, e se talvolta ho detto che J.S. Bach, ridisceso sulla Terra, avrebbe preferito gli organi di Cavaillé-Coll a quelli di Silbermann, Hildebrand o Trost, Lei può affermare con la stessa sicurezza che se mi dovesse succedere di tornare tra voi, opterei per questi ultimi quando si tratta di suonare la musica di Bach. Quanto agli strumenti di Cavaillé, che ai miei tempi rappresentavano il progresso e la modernità, per Lei fanno già parte dei monumenti storici. Centocinquant'anni La separano dal loro sboccio: sono gli stessi centocinquant'anni che, quando io avevo la Sua età, mi separavano da Silbermann e da Bach.

Eccoci qui, dunque, sorvolando i secoli e i millenni, e sorvolando anche le generazioni: esistono ancora persone, di pochi anni meno giovani di Lei, che hanno baciato la mano alla Signora Widor. Era molto giovane quando, avendo già percorso l'intera durata di un'esistenza per molti dei miei contemporanei, la sposai, e Lei dovrebbe raccomandare a coloro i quali, per loro edificazione, studieranno il Suo libro, di concedersi, per puro divertimento, la lettura del lavoro del Signor Des Cars, libro certo un poco romanzato, ma che apre uno spiraglio sulla mia vita privata e coniugale.

Il tempo consacrato alla Signora Widor, e quello che esigeva l'esercizio delle mie funzioni all'Institut, a Saint-Sulpice e altrove, non mi permise di intraprendere ricerche approfondite sulla musica dei secoli precedenti, come fecero per esempio i Signori Guilmant e Bonnet. Riconosco volentieri che non ne ho provato il minimo desiderio: in nessun compositore dell'antichità ho trovato la minima traccia delle grandi e nobili architetture sonore che sanciscono la superiorità di J.S.Bach. D'altronde mi sono raramente divertito, come lo fecero alcuni compositori a me coevi come il Signor Vierne, o prima di me il Signor Lefébure, a scrivere per l'organo delle Gargouilles, Chimères, Naïades e Fantômes, o Pastorali e Temporali che invece lo stesso Cavaillé incoraggiava, dotando i suoi organi di Pédales de Tonnerre. Tutte queste puerilità, alle quali aggiungerò gli ingenui Basses de Trompette, Cromornes en taille, Duos, Trios e altre Muzètes degli Antichi, non devono trovare posto in Chiesa, e sono invece assimilabili a un chiacchericcio salottiero. Non v'è nulla di male in tutto ciò, ma ogni cosa a suo posto: per quanto mi riguarda ho sempre amato la società e le sue futilità, e si dice che intrattenessi relazioni decisamente piacevoli durante i ricevimenti mondani.

E qui La lascio, caro Signore, augurando al Suo libro tutto il successo che merita: mi aspettano in alto loco per accogliere, con un discorso di benvenuto, le Signore Alicia de Larrocha e Yvonne Loriod, che hanno da poco lasciato il Suo mondo. Ci vedremo senz'altro qui, quando sarà giunta la Sua ora: intanto accetti i miei auguri per lunghi giorni, felici e fruttuosi, tra i viventi, e voglia gradire, caro Signore, l'espressione della mia profonda e riconoscente stima.

Il Suo devotissimo

Charles-Marie Widor

* * *

Charles-Marie Jean Albert WIDOR, nato a Lione e morto a Parigi, è organista, insegnante e compositore francese.

La celebrità della sua Toccata di Symphony 5 opus 42 lo rende ancora oggi uno dei pezzi più suonati per organi di grandi dimensioni.

Primo allievo di suo padre Charles-François (1811-1899), organista a Saint-François de Sales (Lione), lo sostituì sulla panchina dell'organo parrocchiale a 11 anni, prima di proseguire gli studi a Bruxelles con Fétis (teoria, composizione) e Jacques-Nicolas Lemmens (organo).

Nel 1860, tornò a Lione, dove era organista di Saint-François. Intorno al 1865, si trasferì a Parigi e assistette Saint-Saëns alla Madeleine dal 1868. Nel 1870, fu nominato sostituto di Lefébure-Wély nell'organo Cavaillé-Coll di Saint-Sulpice. Non è mai stato ufficialmente insediato nella carica che ha ricoperto per 64 anni.

Fu nominato professore di organo al Conservatorio di Parigi dal 1890 al 1896, succedendo a César Franck. Ha quindi ripreso la classe di composizione musicale di Théodore Dubois quando è stato nominato direttore dello stabilimento (1905). Tra i suoi allievi ci sono gli organisti Louis Vierne, Albert Schweitzer, Charles Tournemire e Marcel Dupré, nonché Henri Libert (organista della Basilica di Saint-Denis), Arthur Honegger, Edgar Varèse e Darius Milhaud.

Dal 1880, pubblicò sotto lo pseudonimo di "Aulétès" i critici musicali sul quotidiano L'Estafette.

Fu nominato cavaliere della Legione d'Onore nel 1892. Fu decretato per dignità di grande ufficiale. Eletto membro dell'Accademia di Belle Arti nel 1910, è stato nominato segretario perpetuo. Sposò Mathilde de Montesquiou-Fézensac (nato nel 1883), il 26 aprile 1920.

Nel 1921 fondò con Francis-Louis Casadesus, il Conservatorio americano di Fontainebleau, che diresse fino al 19342.

Come virtuoso degli organi, Widor si è esibito in 23 paesi. Ha girato molto in Europa (Francia, Germania, Paesi Bassi, Portogallo, Italia, Svizzera e Polonia), per non parlare dell'Inghilterra e della Russia. È spesso invitato a inaugurare strumenti di Cavaillé-Coll come quelli di Notre-Dame de Paris, Saint-Germain-des Prés, Saint-Ouen de Rouen, il Palais du Trocadéro e il nuovo organo della sua parrocchia nativa, Saint-François da Lione.

Ha suonato in pubblico fino all'età di 90 anni e si è dimesso dal suo incarico a Saint-Sulpice il 31 dicembre 1933. Marcel Dupré, suo allievo e assistente, gli successe.

È sepolto in una cripta situata sotto la chiesa.

Charles-Marie Widor lascia circa un centinaio di opere. È autore di opere di musica da camera, tra cui quintetti per pianoforte, trii e sonate per violino, e riscuote un discreto successo con un'opera, Les Pêcheurs de Saint-Jean, nel 1905. Era comunque più noto per le sue composizioni di musica orchestrale, in particolare il suo poema sinfonico La notte di Walpurgis, la sua fantasia per pianoforte e orchestra, i suoi due concerti per pianoforte, il suo concerto per violoncello e, soprattutto, le sue dieci sinfonie per organo.

La musica per organo di Widor è progettata per i grandi organi sinfonici che Aristide Cavaillé-Coll ha trovato in alcune delle principali chiese di Parigi (Notre-Dame de Paris, La Madeleine, Notre-Dame-de-Lorette, Saint- Vincent-de-Paul, Saint Sulpice, ecc.). Alcuni movimenti delle sue sinfonie, in particolare questa famosa Toccata che termina la Sinfonia n. 5 opus 42, la Pontificia Marcia della Sinfonia n. 1 o l'Allegro che apre la Sinfonia n. 6, sono di grande virtuosismo.

Widor è decisamente il primo sinfonista nella letteratura organistica. Conosceva la musica tedesca, ma i suoi gusti sono molto più di una tradizione francese della suite e per l'arte che non annuncia. Chiamò le sue grandi opere Symphonies, una parola che le collega alla tradizione sinfonica tedesca, ma le sinfonie di Widor sono molto più che sinfonie classiche in quattro movimenti. Le prime otto sinfonie di organo di Widor sono più simili a suite francesi delle sinfonie di Beethoven. Sono costituiti da cinque o sei movimenti caratteristici, come Prélude, Marche, Menuet, Pastorale, Toccata. Le ultime due sinfonie, gotica (per Natale) e romanica (per Pasqua), sono notevoli per il loro uso del gregoriano in un contesto che riassume tutta l'arte del loro compositore.

Continuiamo ancora a suonare le sue composizioni, in particolare la sua famosa Toccata, il movimento finale della sua Sinfonia per organo, la cui fama finì per oscurare il resto del suo lavoro. La sua musica è stata onorata al matrimonio di Elisabetta II, regina d'Inghilterra nel 1947.

Widor è anche l'autore di un trattato di orchestrazione. Lo concepì come un complemento al trattato di orchestrazione di Berlioz, reso necessario secondo lui dal progresso degli strumenti dalla scrittura di quest'ultima opera poi universalmente adottata dai compositori di musica sinfonica. [tradotto automaticamente dalla pagina biografica in lingua francese su Wikipedia].

* * *